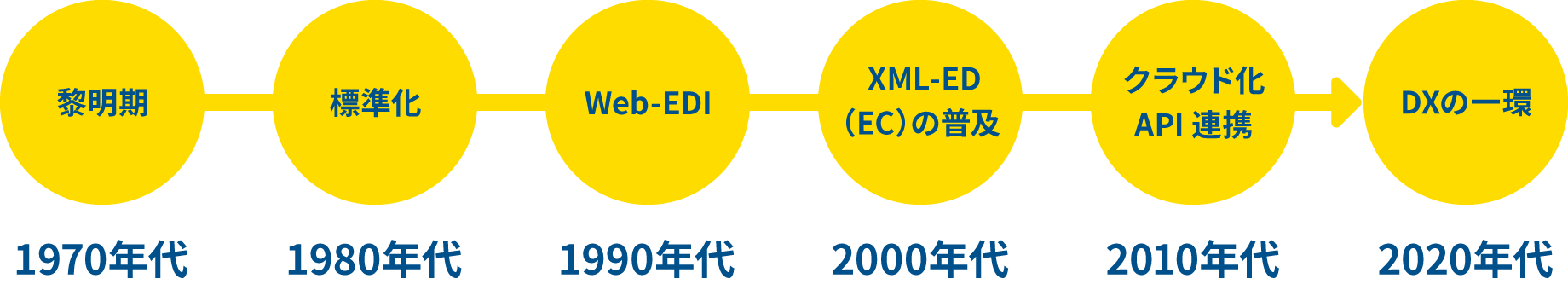

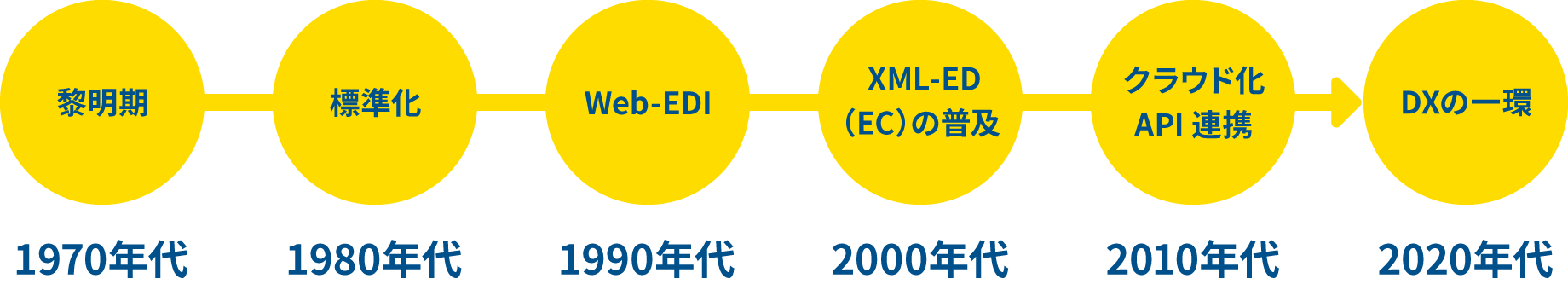

EDIの歴史

日本におけるEDI(電子データ交換)の歴史は、1970年代に始まり、情報技術の進展とともに発展してきました。以下はその概要です。

1970年代EDIの黎明期

- 背景

- 貿易の効率化を目指して電子的なデータ交換の仕組みが求められ始めました。

- 初期の導入

- 主に貿易関連での活用が始まりました。例えば、港湾の輸送管理や輸出入のための書類処理を電子化する試みが行われました。

- 標準化の課題

- 当初は各企業が独自のフォーマットを採用していたため、相互運用性が問題となっていました。

1980年代標準化の進展

- JEDICの設立(1985年)

- 日本EDI協議会(JEDIC)が設立され、国内での標準化の取り組みが本格化しました。UN/EDIFACT(国際的なEDI標準)への対応が推進されました。

- 分野別のEDI

- 製造業、小売業、金融業など、各業界で独自のEDIシステムが構築されました。

例:流通業ではVAN(Value Added Network)を利用したEDIが導入。

1990年代インターネットの登場と普及

- 技術の進化

- インターネットを活用したEDI(Web-EDI)が注目されました。コスト削減や導入の容易さから、多くの中小企業でもEDIが利用されるように。

- EIAJ(電子情報産業協会)の活動

- エレクトロニクス分野において標準化と導入が推進されました。

2000年代XML-EDIと電子商取引の台頭

- XML-EDI

- XML技術を使った新しいEDI形式が普及。柔軟性が高く、異なるシステム間でのデータ交換が容易になりました。

- 電子商取引(EC)の普及

- EDIはB2B取引の基盤としてさらに重要性を増しました。サプライチェーン管理(SCM)との連携が強化されました。

2010年代クラウド化とAPI連携

- クラウド型EDI

- サービスとしてのEDI(SaaSモデル)が登場し、運用コストの削減が進みました。API連携: 従来のEDI形式に加え、APIを用いたリアルタイムデータ交換が進展。

- EDIの多様化

- 業種や規模を問わず、利用が広がる。

2020年代DXの

一環

- 政府の支援

- 中小企業のDX推進の一環としてEDIの活用が奨励されています。

- グローバル標準の採用

- 日本独自の形式から、国際標準に沿ったEDIへの移行が進行。

課題

EDIシステムの老朽化への対応。セキュリティ強化(サイバー攻撃への対策)。

まとめ

日本のEDIは、貿易や製造業を

中心に発展してきた背景が

ありますが、

技術革新によって

小売業や中小企業にも

広がりました。

現在では、

クラウド化やDXに対応する形で

進化を続けています。